普段当たり前のように利用している「水道」ですが、実は今、大きな転換点を迎えようとしています。安房地域の水道事業体の統合です。

今回6月議会では、館山市内に水を供給している「三芳水道企業団」と「南房総広域水道企業団」の解散が決まり、その他の安房地域の水道事業体とともに、R9年度をめどに「安房郡市広域市町村圏事務組合」へ承継される方針が確認されました。

詳しくは、「安房地域水道事業統合・広域化基本計画」をお読みください。とても分かりやすく作成されています。

http://awakouiki.jp/kohyoshiryo/R6_suido_kyoutei/1keikaku.pdf

この資料を読むとわかる通り、端的に言って、水道事業は今すでに極めて厳しい状況に置かれています。

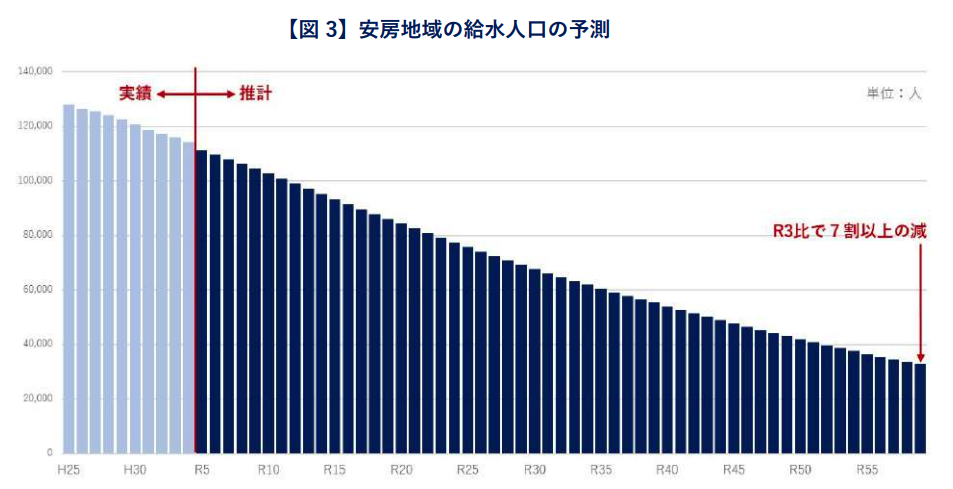

まずは、この図をみてください。

今後20年間(2020年頃→2040年頃)で、給水人口は約2万人減少する見込みです。これは約25%の減少にあたります。

水道事業は固定費(施設維持費、人件費、更新費用など)が非常に大きいため、利用者(給水人口)が25%減ってもコストはそれほど減りません(むしろ老朽化で増える)。

つまり、少ない人で水道インフラ全体を支えなければならなくなるという構造的な厳しさが生じるということを大前提として理解しなければなりません。

以下に、安房地域の水道が抱える主な課題を5つ挙げます。

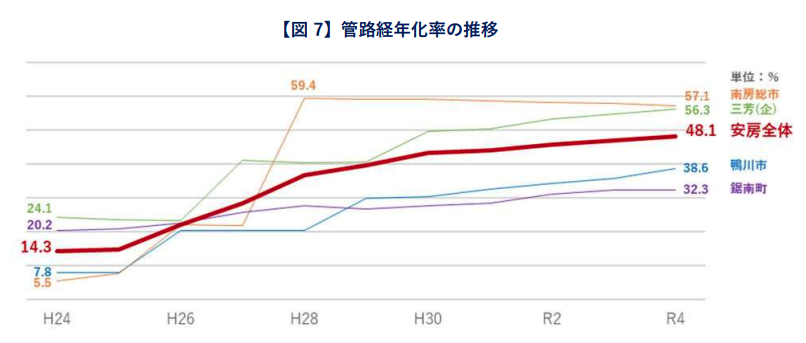

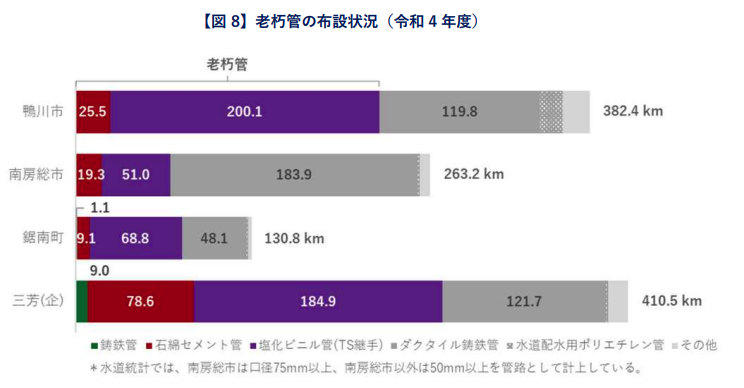

① 管路の約半数が法定耐用年数(40年)を超過

水道管の寿命は一般に40年程度とされていますが、安房地域では敷設から40年を超える管が約半分に達しています。老朽化が進んだ管は、破裂や漏水、地震時の断水リスクを高めますが、更新は進んでいません。

② 年間の管路更新率は0.4〜0.5%

現在の更新ペースでは、すべての水道管を更新するのに200年以上かかる計算になるそうです。これには収入が減っている財政的な余裕がないことも直結しますが、人材が慢性的に不足していることや地中にある管路の劣化状況を把握する難しさも関係しているとのこと。

資料にもある通り、国が今後5年程度で人工衛星とAI(人工知能)を活用した管路のDX管理を進めることとしており、より効果的な漏水箇所の発見につなげられることが期待されます。

③耐震化が極端に遅れている

令和4年度時点で、浄水施設の耐震化率は28.8%、配水池はわずか7.6%、基幹管路は22.8%にとどまっています。これは、千葉県平均(浄水施設73.2%、配水池39.2%、基幹管路48.2%)と比べて大幅に下回っており、災害時の水の供給継続性が極めて脆弱です。

記憶に新しい能登半島の地震では、多くの世帯で1か月以上にわたり断水が続いたといいます。

④ 約24%が漏水などで失われている

令和4年度の有効率は76.1%(千葉県平均は95.4%)。つまり、送った水の4分の1が漏水などで消失しています。漏水により道路陥没や断水などの被害も懸念され、まさに“見えない危機”が進行中です。

ちなみに、八潮市の道路陥没で起きたような大きな管径の水道管は小規模自治体の安房地域には存在しないので、あれほど大きな穴が開くことは想定されづらいですが、漏水により局所的に地下が空洞化している可能性は否めません。

⑤ 給水量の減少による財政難

少子高齢化と人口減少により、水の使用量そのものが年々減少しています。水道事業は使用料収入で成り立っているため、収入減=更新・維持への投資も減少という悪循環に陥っています。館山市は赤字補填のため、一般会計から衛生費として年間約2億円を負担しています。

———

そこで、千葉県が音頭をとって進められてきたのが、今回の水道事業の統合です。構造的な課題に対し、市町村単位ではもはや対応できないという現実があり、安房一体で水道事業を統合し、一本化された体制で運営していく「広域化」が進められています。

広域統合による主なメリットは以下の通りです。

・財政の安定化:経営を一本化することで重複コストを減らし、国からの補助金も得やすくなる

・水道料金の抑制:経営効率が向上し、各自治体ごとの重複投資や人件費、維持管理費などが削減されます

・更新の加速:広域単位でリスクの高いエリアを優先して更新可能に

・人材の確保・育成:技術職員を複数自治体でシェア・育成しやすくなる

・災害対応力の強化:耐震化・バックアップ体制を広域的に整備できる

・将来にわたる持続可能性:人口減少下でも合理的な規模・体制で事業継続が可能に

それでも残る人材不足と住民理解の課題

ただし、統合すれば万事解決とはいきません。統合後も現場を支える技術者・職員の高齢化と不足は大きな懸念であり、水道料金の改定(値上げ)は避けられないでしょう。

水は、すべての生活の基盤です。「出て当たり前」だった水道の維持が、今や当たり前ではなくなりつつあります。

今回の統合は、今後100年の水道インフラを持続可能なものにするための第一歩。一線で事業の統合、改良にあたる現場の方々、関係者には深く敬意を表します。

一方で、なぜここまで対策が遅れてしまったのか。これは、水道という見えないインフラであることが、政治も市民も無関心になりやすい傾向性も考えられますし、財源も、技術者も、計画力も、人手も不足しているという現実があります。

より多くの方が、しっかりと実態を把握する上で、今後の合意形成を進めていくべきだと考えます。