文教民生委員会の行政視察3日目は、香川県坂出市を訪問し、高齢者のフレイル予防およびオーラルフレイル対策について学びました。

フレイルとは「か弱さ」や「もろさ」を意味する英単語です。健康と要介護の中間地点とされ、放置すると介護が必要となるリスクが上がる状態です。「身体的フレイル」「精神・心理的フレイル」「社会的フレイル」と3つのフレイルに分類され、これらが連鎖することで急速に老いが進むと言われています。

坂出市は「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」において、医療・介護データを統合した包括的支援体制を構築している自治体です。当日は、けんこう課の松浦氏をはじめ、関係職員の皆さまにご対応いただきました。ご多用のところ誠にありがとうございました。

■ 館山市の現状と背景

まず、館山市では、令和7年8月時点で人口43,009人、うち65歳以上が17,680人(高齢化率41.1%)と、全国平均を大きく上回る高齢化が進行しています。

要介護・要支援認定者数は4,064人で、65歳以上人口の約23%が何らかの介護サービスを受ける状態となります。こうした状況を踏まえ、国が推進する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組んでいます。

これは、医療保険者と介護保険者が連携し、健康づくり・疾病予防・介護予防を切れ目なく実施する仕組みです。

健診データや介護データを統合的に分析し、早期にフレイルや生活機能低下を察知して支援へとつなげることを目的としています。

今回訪問した坂出市は、この制度の先進自治体として、庁内連携とデータ分析を徹底しているモデルケースでした。

■ 坂出市とは

坂出市は香川県の中央に位置し、人口約5万人。工業・商業・農業・漁業が調和したまちで、昭和63年の瀬戸大橋開通以来、四国の玄関口として発展してきた都市です。しかし全国同様、少子高齢化が進み、高齢化率は35.3%。とはいえ、類似団体にもかかわらず館山市の方が高齢化は先に進んでいます。

■ 一体的実施の概要と体制

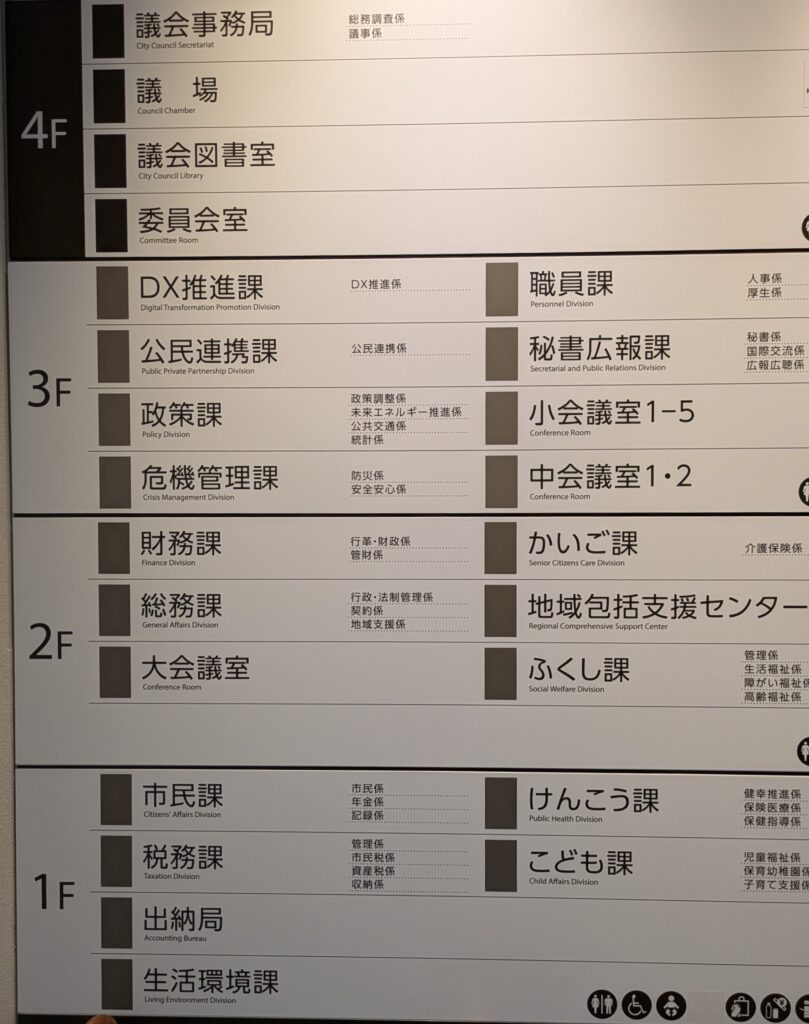

坂出市では、令和3年度から「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を開始。それまでけんこう課とかいご課、地域包括支援センターがそれぞれ別々に事業を進めていたところを、庁内で統合的に連携させる仕組みを整えました。

市はけんこう課内に専任の「企画調整保健師」を配置し、医療・介護データベース(KDBシステム)を活用して地域の健康課題を分析。得られたデータをもとに、介護予防事業や生活習慣病対策を一体化させています。行政内部で医療・介護・保健の情報が共有され、個別支援と地域アプローチを両立できる体制が構築されています。

館山市の状況としては、健康課内に企画調整保健師(兼任)を置き、KDBシステムを活用しています。しかし、個人情報を含むことなどから、関係部署での共有ではなく、企画調整保健師が、市民課、高齢者福祉課、地域包括支援センターなどを交えて、情報共有の場を設けています。

■ フレイル・オーラルフレイル予防の取り組み

出前講座「ふれふれセルフケア講座」

市内各地の「通いの場」や老人大学に専門職(理学療法士、作業療法士、管理栄養士など)が出向き、体力測定や運動指導を行っています。

握力、片足立ち、5回立ち上がりテストなどを通して、自身の健康状態を「見える化」し、個人票として結果を返却。住民が自分の変化を実感しながら継続できる仕組みが整っています。

講座は「しっかり学ぶコース」と「ワンポイント講座」の2本立てで、地域の代表者と相談しながら内容を決定。

行政の押し付けではなく、住民主体の健康づくりを実現している点が印象的でした。

実は「通いの場」という点では、館山市はかなり努力しており、「元気が出る体操教室」は29ヶ所、社協に登録するサロンは58ヶ所もあります。

その場を活用して、体力測定や健康サロンを実施し、介護予防とフレイルの早期発見に取り組んでいます。

課題は、参加者が固定化されており、外出機会の少ない高齢者をどのように参加につなげていくかという点かと思います。これについては、坂出市も継続してアプローチの方法を検討しているとのことでした。

オーラルフレイル対策

歯科衛生研究所(ライオン)との協定に基づき、歯科衛生士による講座を開催。参加者は「オーラルヘルスケアリーダー」として地域で啓発活動を担います。噛む力や嚥下機能の向上に加え、食生活や会話量の増加など、社会参加を通じた健康増進にもつながっています。

■ 個別支援とデータ活用によるハイリスク対応

坂出市の特徴は、データに基づいてハイリスク者を早期に特定し、個別支援へとつなげる点にあります。

▶︎糖尿病性腎症重症化予防事業

後期高齢者の検診データからハイリスク者を抽出し、戸別訪問・受診勧奨を実施。67%が医療機関への受診に結びつく成果を上げています。

▶︎低栄養予防事業

BMI20以下で体重減少がみられる高齢者を対象に、管理栄養士が3〜6か月訪問支援を実施。家庭・デイサービスとの連携で、体重・摂取量の改善が報告されています。

▶︎健康状態不明者把握事業

健診や医療履歴が5年以上ない高齢者を訪問。継続訪問の結果、介護申請や往診につながったケースもあり、「訪問の継続が信頼を生む」ことを実証しています。

■ 地域包括支援センターの直営化と連携強化

坂出市には5圏域の地域包括支援センターがありますが、すべて市直営で運営されています。保健師、社会福祉士、理学療法士、管理栄養士など計21名を庁内に配置し、データ・情報を即時共有できる体制を整えています。

館山市では同じく5圏域体制ですが、民間委託・分散配置のため情報共有に時間を要する課題があると聞きます。坂出市のような直営型の包括支援センターは、庁内連携・迅速な意思決定・支援の一貫性において大きな利点があると感じました。

■ まとめ ― データ連携が生む「見える支援」

坂出市の取組は、医療・介護・福祉をデータでつなぎ、根拠に基づいた介護予防の実践を実現しています。

特に、直営の包括支援センターによる多職種連携と、個別支援・地域啓発の両立は全国的にも先進的です。

館山市では、約20年前に地域包括支援センターが設置されたころから委託となっています。やはり直営には一定の利点があるとは理解を示しつつ、専門職人材を継続して保持することができるのかの人材面のハードルは高いようです。

一方で近隣市でも基幹型地域包括支援センターが設置されたこともあり、今後の体制を検討する必要性もあります。「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」を進めるうえで、坂出市を参考に、よりよい支援体制の構築を進めてもらえるよう提案していきたいと思います。