昨年12月議会で、下水道料金の値上げが可決されました。使用者にとっては負担増で心苦しいですが、この値上げは昨今の物価高騰などとは異なり、税負担の公平の観点からも意図を理解していただく必要があります。

しかし、これが資料を読み込むと割と複雑でして、私なりに分かりやすく解説したいと思います。

◾️どんな改定なのか?

まずは、改定内容についてです。市のHPに速報が載っていますので、細かくはそちらも合わせてご覧ください。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/gesui/page100092.html

ポイントとしては、

・値上げは今年の10月から

・改定により料金が、県内10位から2位に上がる

・大体10m3から22〜35%ほどの増額

・基本使用料を廃止し、少量使用者の不公平感を解消する

一般家庭の下水道使用量は大体20m3なので、2ヶ月あたり1000円程度の増額となります。少ない使用でも徴収されていた基本使用料を廃止して負担割合を是正する措置もとられています。

この改定は、下水道審議会での審議を経て決定されました。議事はこちらに公開されています。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/gesui/page004760.html

◾️そもそも対象者は誰なのか?

支払いの通知でご存じかと思いますが、館山市の下水道は使用者が限られています。

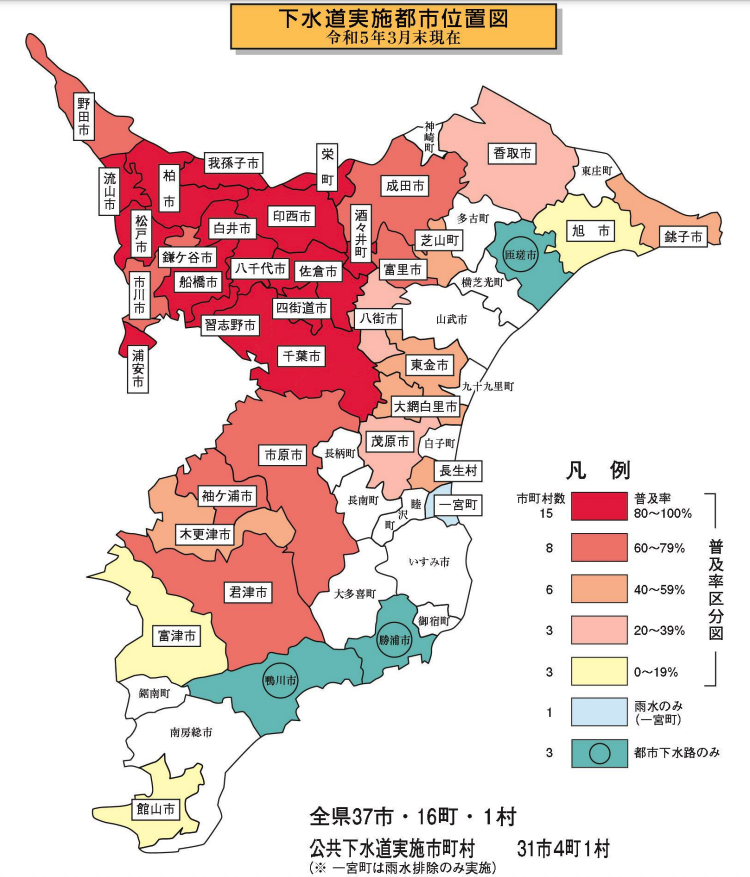

この図は、千葉県が公表している下水道実施都市位置図です。

北西部はほぼ80〜100%下水道が整備されていますが、館山市は0〜19%の区分。安房では下水道があるのは館山市のみです。

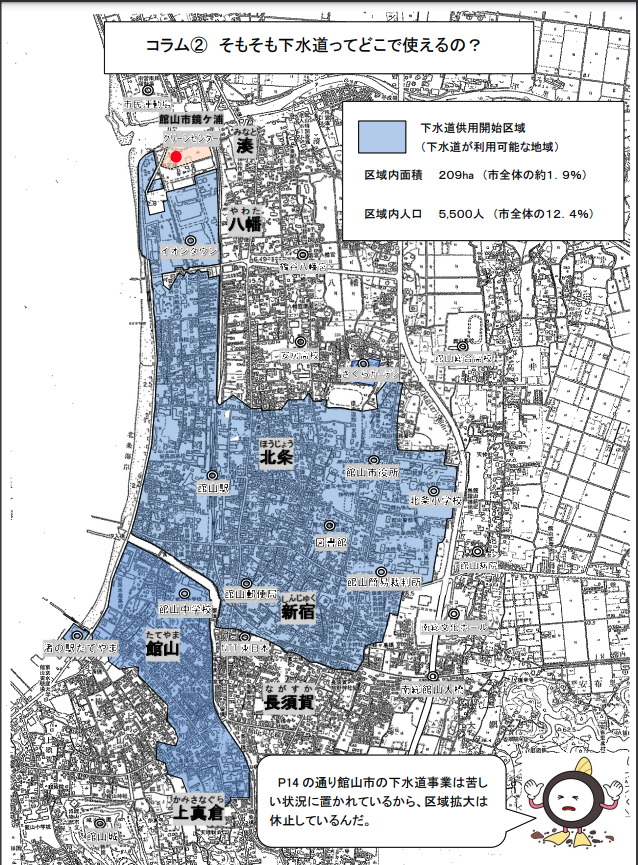

こちらの図が下水道が使えるエリアです。

対象面積は209haで、対象者は市内人口の約10%。つまり残り90%の住民は下水道を使用していません。

◾️なぜ値上げをするのか?

端的にいえば、この下水道事業が赤字だからです。一般会計(市の財布)から毎年3〜5億円の繰入金が投入されています。

下水道使用者は10分の1なのに、住民全体から集めた市税を何億円も充てるのは不公平ではないか?その通りです。税の公平の原則から逸脱しています。

さらに、供用開始から25年も経過し、配管などのメンテナンスも多額の費用がかかる見込みです。

下水道事業は、一度整備してしまったからには、やめられませんので、経費回収率を上げ、今後も維持していけるよう、値上げに踏み切ったというのがことの顛末となります。

値上げは平成21年度以降、15年ぶり。なんとも長い期間、赤字補填されてきたことか、と驚きます。後述しますが、そう簡単な話ではないようです。

また、今回の値上げで賄えるわけではありません。下水道事業の収入のうち、現行の使用料は10分の1程度。その他は、市の繰入金の他、国の補助金や企業債(ローン)などで補填しているのが現実です。

市はR6年度から10年間の下水道事業経営の方針「市下水道事業経営戦略」を策定しました。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300381887.pdf

ここにロードマップがあり、さまざまな社会経済情勢を加味して、経営戦略を見直していくことが記されています。

◾️なぜ赤字なのか?

下水道事業は、公営企業会計として独立採算が理想です。しかし、そのためには人口密度が一定以上必要です。

その人口密度とは、最低でも40人/ha以上。それに対して、館山市の現在供用されている209haエリアの人口密度は、中心市街地にもかかわらず、26.3人/haと県内でも最も低い数値(R4年現在)なのです。

さらに下水道の使用量も関わってきます。少子高齢化で、使用量が自ずと減っていきます。

これらを勘案すると、そもそも赤字は織り込み済みで進められてきた事業だということが分かります。

◾️なぜ赤字事業に着手したのか?

それでは、なぜこんな無謀な事業を推進したのでしょうか?

市が公表している見解としては、アクアラインも開通するもっと前のこと、1989年(平成元年)からの「南欧風のまちづくり」に遡ります。「鏡ヶ浦クリーンセンター」がいかにも南欧風の建物ですね。

安房の都市である館山市は、総合保養地域整備法に基づく重点整備地区に指定されたことを契機に、「海洋性リゾートタウン」としてさらなる都市化を目指すことになりました。

そのためには都市基盤を整備しなければならない、多くの観光客を呼び込むためにも、公衆衛生の向上を図り、海をきれいにしなければならない。

そこで、1998年(平成10年)に開始したのが下水道事業でした。その当時の行政だけでなく、市民も議員も多くの方の賛同のもと、整備されました。

また、当時の下水道事業は、他の国民健康保険や介護保険事業などと同じく、単年度の特別会計でした。

ご存じの通り、国保や介護保険事業は多額の繰入金で赤字が補填されています。当初は、下水道事業も「赤字でもよいから、都市化を進めるために必要だ」として、進めてきたということでしょう。

しかし、全国の下水道事業の赤字経営が問題視され、総務省が公営企業会計にするようお達しを出し、館山市はR2年に公営企業会計に切り替えました。

そこで、収支状況や資産・負債の状況が透明化され、赤字の実態が表面化することになったわけです。

歴史は理解できましたが、移住した私や若い人からすれば、「なんとも」な話であることに違いはありません。

◾️今後はどうなるのか?

もはや人口密度が40人/ha以上に増加するのは考えづらいことから、今ある209haから拡大はせずに、むしろ維持に注力するしかありません。

また税負担を是正するためにも、使用料のさらなる増額は覚悟せねばならないと思われます。

ちなみに、下水道でない場合は、新設の施設では合併浄化槽の設置が必須で、汲み取り式や単独浄化槽の場合は合併浄化槽への切り替えが努力義務化されています。

下水道と合併浄化槽の維持管理では現在、かなりの差があります。

1ヶ月あたり

下水道=2660円

合併浄化槽=5100円

少なくともこの差を埋めながら、一般会計からの赤字補填を減らしていくことになります。

「下水道事業なんぞに手をつけずに、最初から合併浄化槽に力をいれておくべきだったのだ」という方もいますが、正直今更なんともいえません。

下水道事業は生活排水を流さずに水質保全をする大切な施策です。今やSDGs推進の時代。下水道がなくとも、合併浄化槽への普及に尽力する必要があります。

ちなみにお隣の南房総市は、合併浄化槽設置への補助も手厚く年々導入が増えていますが、普及率は50%ほどです。何せ大きさによりますが、一般家庭で100万円ほどもかかる費用です。この推進も容易なことではないことが分かります。

館山市の普及率も約50%程度ですが、中心市街地で下水道が整備されたことは一定程度海の水質向上に貢献していると考えられています。

ただし、下水道供用エリアでは、接続が義務化されているにもかかわらず、接続率は86%ということなのです。せっかくの整備ですので、接続をお願いして、できるだけ経費回収率を上げねばなりません。

その他、あらゆる手段を講じて経費削減の努力が求められます。今後も課題山積の事業です。