今日は総務省が主催する「地域運営組織(RMO)全国セミナーin水戸」にオンラインで参加しました。

総務省担当者の説明や実践している福岡県香春町(かわらまち)まちづくり課や同町採銅所地域コミュニティ協議会の事務局長の女性2人が登壇し、関西弁で忌憚ないトーク、一言で言うとむちゃ面白かったです。視聴者も総勢350人ということで、注目度合いを感じさせました。

R5年度現在、全国に7710団体ある地域運営組織(Region Management Organization=以下RMO)。H28年度からすると2.5倍の伸びですが、市町村は874団体と全国からすると半分弱。一層の普及啓発に取り組みたいとの意気込みでした。

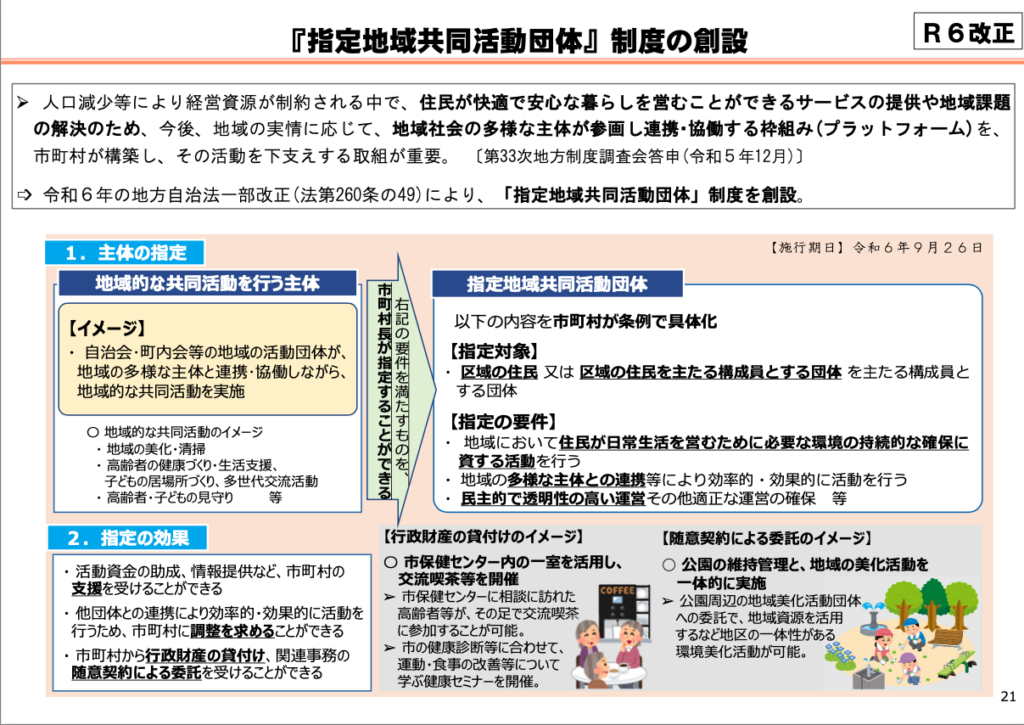

また今年度地方自治法が改正され、「指定地域共同活動団体」が創設された説明も聞けました。RMOは任意団体が9割ですが、法的根拠をもたせた形です。導入は市町村判断に委ねられており、条例も必要です。

理念としては、「人口減少等により経営資源が制約される中で、住民が快適で安心な暮らしを営むことができるサービスの提供や地域課題の解決のため、今後、地域の実情に応じて、地域社会の多様な主体が参画し連携・協働する枠組み(プラットフォーム)を、市町村が構築し、その活動を下支えする取組」。ただ、RMOとどう違うのか?財政措置については質問も出ていました。

何より面白かったのが、パネルディスカッション。市担当者の41歳女性と市民側の45歳女性(集落支援員)の中心的なお二人がフランクにトークしていて、よくある行政のセミナーとはひと味違う、本音が炸裂していました笑

香春町のRMOは、学校再編の舞台裏で始まりました。「廃校と地域の未来を考えるつどい」と題して2年間で13回にわたり住民参加方の対話ワークショップを重ねました。テーマは、「20年後も住み続けたい地域をどうつくるのか」です。

館山市も学校再編は綿密な議論を重ねて作り上げたと思いますが、12月議会では「学校再編後のコミュニティ運営」について質問しました。コミュニティについては、市は住民の意思に委ねていますが、新たな仕組みや制度については、やはり行政が率先して周知、伴走しない限り軌道には乗りません。

香春町に話を戻せば、結果的に、カフェや地域食堂などの居場所づくり、シェア農園やコミュニティーガーデンの整備、農業体験事業、移動支援、見守り支援など、多岐にわたる事業に結びついていきます。もちろんさまざまな国の制度も活用しています。

答えはなく、押し付けでもなく、やりたい&やれる人が担い、その地域ならでは独自の営みを具体化していく活動です。1地域で始めると、2つ3つと手を挙げる地域が増えてきたといいます。

担当した女性職員さんも元アパレル業で人と話すのが好きで、RMOに興味をもって事業を率先し、今とても楽しいとのこと。集落支援員の女性は本業はバイオリニストで、もともと全く地域活動に興味がなかったという方でした。

スタート時点ではやはりどこから手をつけてよいかわからなかった。そんな時にで出会ったのが、「地域デザインの学校」と言う話も興味深かったです。

NPO法人ドネルモという団体が運営しています。

https://donnerlemot.com/

そして、役員には「対話を学ぶセミナー」も取り入れています。講師の方いわく、日本人はもともと対話が苦手な国民なのだそうです。同感です。

本当に細やかにさまざまな工夫をしているなぁと感心させられましたし、女性パワーを感じさせられたセミナーでした。

RMOもさまざまで、つくって硬直している事例も多くあるようです。もちろん人が大事ですが、行政の支援も大事。どちらも良いバランスで進めるためのエッセンスみたいな話をお聞きできたように思います。

香春町は、この事例に基づいて「地域コミュニティづくりガイドライン」を策定しています。

https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s008/kurashi/040/010/community_guidelines_setsuritsuhen.pdf