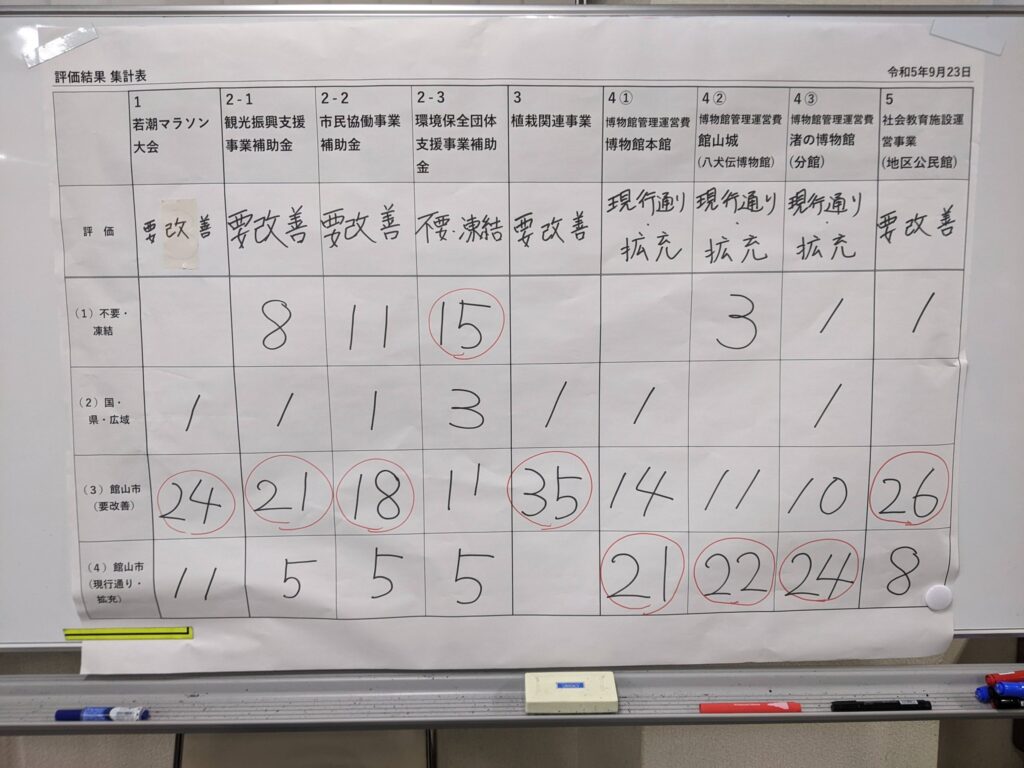

事業仕分けの1日目が終了しました!構想日本の伊藤伸さんをコーディネーターに4人の仕分け人が担当職員と質疑を交わし、大きく5事業を市民判定人が評価しました。

以下、殴り書きですが私なりにまとめます。資料など詳細は以下の市のHPにまとまっていて、明日もyoutube配信あるのでぜひ関心ある方はご視聴ください![]()

https://www.city.tateyama.chiba.jp/gyouzai/page100041.html

評価方法などについては、前回記事でまとめています。

■若潮マラソン大会(スポーツ課)=要改善

今年43回を迎えた歴史ある一大イベントですが、専門サイトの評価は平均69・1%に対し80・5%と高いものの、参加者は定員の6割程度(約6000人)にとどまり、台風やコロナ、ランニングブームを経て過渡期を迎えています。

総事業費は6400万円ですが、参加費など5750万円で、人件費を除けば自主財源は650万円の支出。次回大会(現在申し込み受付中)からエントリー料金の見直し、ファミリーの部をファンランの部に変更するなど改善内容も聞きました。

市外、市内の参加割合は、9:1で、目的としたスポーツ観光による交流人口拡大は一定の達成水準にあると思います。課題となるのはボランティアの高齢化。本大会は、私設エイドステーションなどのホスピタリティーが人気を支えてきましたが、会場にいたボランティアの方も「80歳をこえ冬の寒さがきつい」と発言していました。

仕分け人からは、市内参加が1割ならば、仮に半額にしても影響は小さい、むしろ市民が参加しやすくなりボランティアの課題にも効果がでるのではないか、市外の参加者が市のたとえば飲食店にお金を落としやすい仕組み(クーポン)などセットしにしてはどうか、新規開拓はSNSなどを積極活用といった提案もありました。

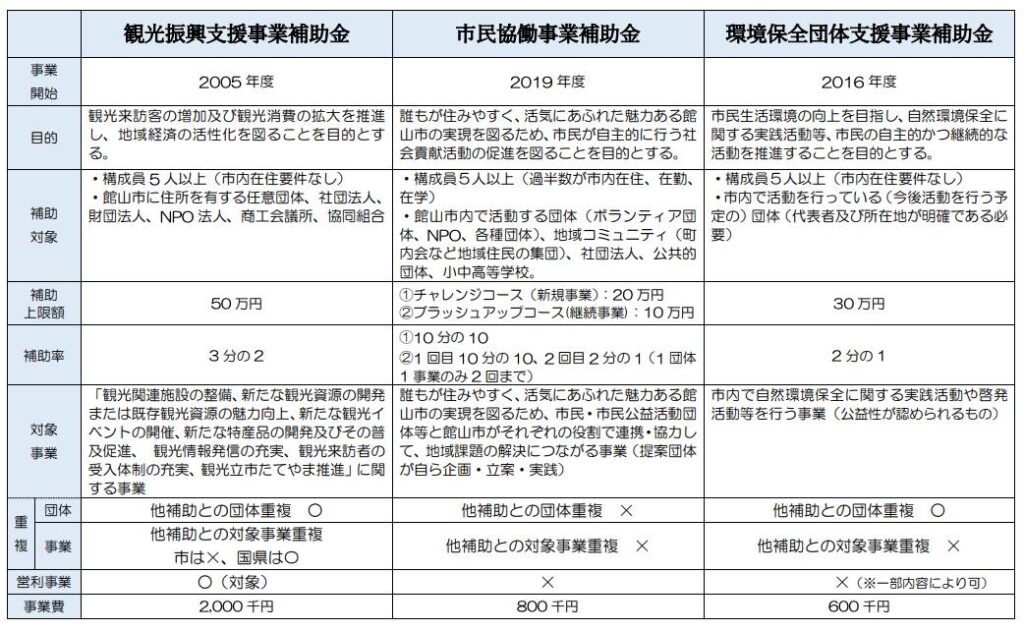

■補助金3事業

−観光振興支援事業補助金(観光みなと課)=要改善

−市民協働事業補助金(市民協働課)=要改善

−環境保全団体支援事業補助金(環境課)=不要・凍結

この後にも出てきますが、いくつかの課の別々の事業をまとめて取り扱うのは事業仕分けの極意だと感じました。②の論点は、市民活動に対する3つの補助を今後も別々にやるのか、統一してやるのかということです。

まず、この補助金を会場で知っていたのは3人ぐらいでした。観光補助金は約20年と歴史がありますが、他の2つは比較的浅く、それぞれ目的や補助額、補助率は異なります。

大きな違いとしては、観光補助金は営利も認めているのに対し、他の2つは非営利に限定している点。そこで整理すると、大きな枠として市民協働補助金があり、その中に環境補助金も入るが、観光補助金のみ非営利が中に入り、営利が枠の外に出るのではということでした。

もう一歩踏み込むと、市民協働補助金でまとめて「環境コース」「観光コース」でよいのでは?という提案も。もちろん個々の理念はコースごとに踏襲します。簡単ではないと思いますが、合わせると人件費の圧縮にもなります。

そして何より、市民の新規参加を喚起するにはシンプルに一つの窓口、PRの方がよいという指摘です。

あと仕分け人の発言で興味深かったのは、「非営利の活動で短期で補助を出した後、非営利のまま持続するのか」という点。公金を使う事業でもあり、その後継続する手法について何か助言はしているかと質問がありました。

活動維持のための具体的な方策を伝えらるなどサポートがあると、社会貢献しようと志す方々が一歩を踏み出しやすいと思います。

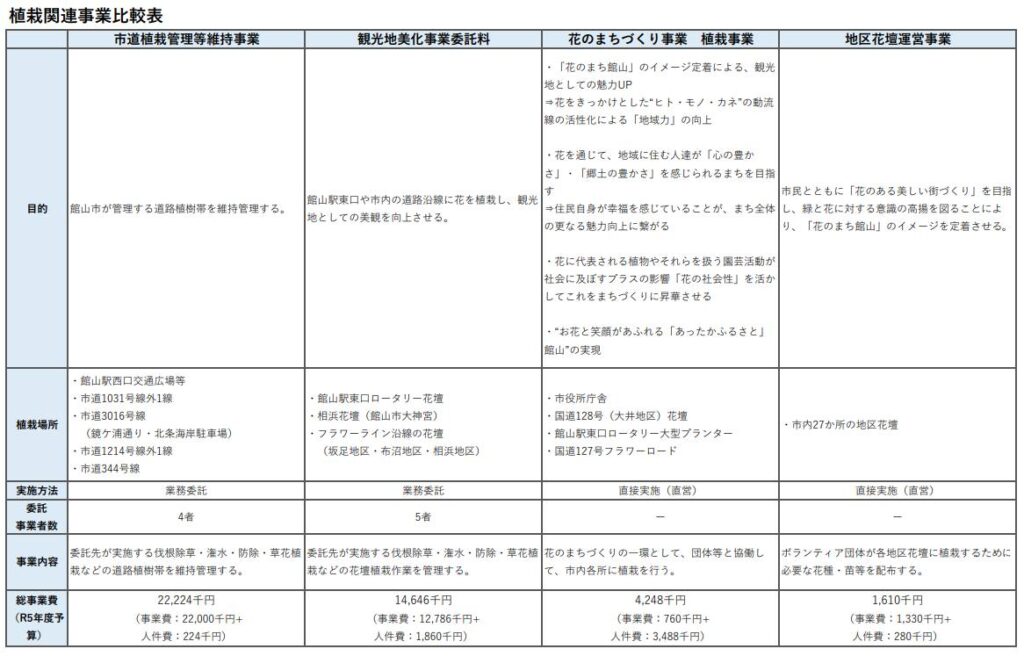

■植栽関連事業=要改善

続けて複数の課にまたがる事業。ご存じ「花のまちたてやま」かと思えば、反応した市民判定人は3分の1ほどでした。

何より複雑怪奇なのは、花にまつわる事業が4つの課に分かれていること。

建設課は市道の植樹帯や館山駅西口広場など、観光課は館山駅東口花壇やフラワーラインなど、都市計画課は市役所庁舎や国道&館山駅東口のプランターなど、生涯学習課は市内27カ所の地区花壇を担当しています。

なぜこんなことになったのでしょう。それぞれいきさつや制度的な住み分けがありました。また、一部を統合しようという話し合いもかつてやったようです。実現しなかったのは、各課の人員。今の区分けだと統合は難しいということでした。

市民判定人からは、バイパスの状況に対し「花の前に草でしょう」という意見も。県の管轄は県に要望もしているそうですが、予算の問題がつきまとうという回答もありました。

いずれにせよ、内部には複雑な事情があり歪な形が存続してきたようです。一方、客観的にみれば、少なくとも「管理」と「プロモーション」の2つにまとめるべきという提案が示されました。かなり白熱した議論だったと思います。

■博物館管理運営費(博物館)=現行通り・拡充

市立博物館(本館)、館山城(八犬伝博物館)、渚の博物館(市立博物館分館)の3つの事業です。前の2つは城山公園の管理と合わせ、指定管理者として塚原緑地研究所が学芸員が必要な業務以外を運営しています。

驚くのは新規収蔵資料が、類似の自治体に比べ、ずば抜けて多いという市民からの信頼。また来館者も昨年6万人を超えコロナの影響もありますが右肩上がり(とはいえ今後は維持目標)で、特に指定管理者の民間の創意工夫が功を奏しているとの説明がありました。

収蔵は10万点を超えていますが、展示は1000点程度で、これを管理し回して展示するのも相当なこと。収蔵庫も限界に近く、さまざまな収集の決め事も知りました。

入館者6万人のうち市内は4000人ほどで、若潮マラソンと同じく、こちらも観光誘客の達成度は高いといえます。博物館法の解釈もあり、入館料は一般400円、小中高生200円と比較的安価。

一方、仕分け人からは、評価が高ければエアコンやエレベーターといった設備を維持する財源も含めて入館料を上げる挑戦をすべきではといった案や、こちらも市民利用の割合は低いので無料案も出ていました。

■社会教育施設運営事業(中央公民館)=要改善

この事業の議論は、担当職員のほとばしる資料と知識もあって、かなりハイレベルな内容となりました。ぜひ職員さんが作成した丁寧な資料を読んでみてください。以下のP160からです。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300378440.pdf

端的にいうと現在、市内にある10カ所に地区公民館は全て老朽化しており更新が必要。その状態で指定避難所として活用してよいのか?という点も問われました。さまざまな可能性について議論があり、今後のあり方が整理されました。

大きく捉えると、全て更新、いくつかに絞って更新、改修して利用という選択肢がありますが、施設建設は多大な財政支出が伴うので、全て建て直すのは現実的ではありません。

とはいえ人生100年時代。健康寿命を延伸するための取り組みと合わせて公民館を再定義して機能を見直すことや、さらに未来の「憩いの場」についてアイデアが交わされました。今現在、再編の検討が進んでいます。

—–

とにかく緊張感が漂いながら、会場みんなで理解して納得を探る素晴らしい空間でした。最後に市民判定人の方々から感想もあり、正直ちょっと泣きそうになりました。傍聴可能ですので、ぜひお時間ある方はコミセンに。明日の内容も近くご報告します。